“新浪潮祖母”如何思索消费社会的存在主义危机

更新时间:2025-10-25 04:03:22

被誉为法国电影“新浪潮祖母”的阿涅斯·瓦尔达在她的纪录片《我和拾穗者》中细致地描摹了乡村与城市中的拾遗者,并在其中穿插了对时间和个人生命的深刻关照。通过她的镜头,我们看到了一个重大而普遍的悖论:大量的食物以及其他物品在各地被丢弃,而许多人仍然挣扎在生存的边缘。基于鲍德里亚在《物体系》中的主要观点,本文将结合纪录片中的种种细节,分析瓦尔达如何讨论消费社会中的时间、废弃物与人的存在。

一、物的解放

鲍德里亚认为,随着工业革命解放能源和能量,物和人都解放了出来,开始了流动。新自由主义和全球化带来市场的扩大和开发,于是人和物的关系被交付在生产力组构的社会关系里——物变成商品,利润成为唯一的使命。

“大卡车”是瓦尔达镜头中反复出现的形象,它们笨重地疾驰在公路上,将满载的农业品或工业品运往某处,循环往复,不知疲倦。这正是现代社会物的流动的一种体现。发达的现代物流网络打破了生产与消费的地域限制,让市场的触角极致地延伸。当市场的逻辑来到马铃薯田上,就出现了纪录片所反映的情形:每个季节平均收获4500吨的马铃薯,其中有25吨都被废弃了,因为“在生意上,我们卖的马铃薯直径都在2-4英寸”,在马铃薯田上工作的男子如此告诉瓦尔达,他们丢掉的都是长得不合标准的,“卖不出去”的马铃薯。市场不会在意,被宣判死刑的25吨马铃薯能填饱多少人的肚子。拾捡,便在这里显示出了它的反现代性,它是人们在农场机器与土地间的见缝插针,是市场机器的筛选之后的反刍,它的目的不是利润或增值,仅仅为了食物,为了生存。

二、时间与废弃:遮蔽真实

我们生活在三重时间中:混沌时间、自然时间与现代性时间。混沌时间是未经人类理性宰制的客观存在;自然时间是人类生产生活过程中的一种规律性总结,是文化与社会的产物。现代社会构建的时间则将所谓的“自然时间”作为客观自然的尺度,成为了一种时间的经济学——服务于工业社会,召唤工人劳动和交易,将社会生活中的各种关系进一步货币化。

由此,时间被市场逻辑异化,成为一种资源。控制时间成为了追求利润与增值的关键性要素。纪录片中介绍了勃艮第地区葡萄种植的时间安排:“如果你要把葡萄酒按酿制年限分类,那么每年的生产都是有限制的,也就是你只能按每地区的配额来生产。”这正是时间进入市场逻辑的体现。

“消费是有计划的商品废弃。”可以说,废弃是市场操控时间的产物。那么,市场是如何操控的时间的?这就需要分析消费社会中物品与时间的关系。鲍德里亚引入了“习惯”的概念,他认为“习惯”是把时间变为个人化的分割的图式,物品的“论述体系”正与习惯同构,它包含的非实用特性是一种潜在而反复的论述,提供一种“生存意义的抽象化”。通过它,人将物品整合到不连续的系列中,正如将时间分割。

然而,当我们不断地用物品的体系来锚定流动的生命的时候,真实的时间就这样消融在了一个系统反复的维度之中。我们的感官逐渐被物的“二次度功能”编织起来的“第二自然”所笼罩,从而失去了对真实的感知。当感官都麻痹了的时候,当然就不会被浪费的情形刺痛了。

每个人,有钱的,没钱的,都把东西扔掉,为什么?因为我们对食物是如此的麻木!如果错过了可食用期,人们会说,哦上帝啊,我不能吃这个了,它会要了我的命!这太笨了,从气味方面很容易区分它是否能吃。

一个热衷于捡垃圾的、爱穿塑胶雨靴的、始终愉快又愤慨的男子对瓦尔达说道。

当我们顺着瓦尔达的镜头与思路开始认识到垃圾的价值与意义时,这位灵性锐利的导演又将话题一转,展现了市场逻辑对“捡垃圾”的收编。有一些社会机构会组织孩子们用垃圾进行艺术创作,引导他们以审美的角度重新利用垃圾;博物馆则走得更远,将以垃圾为材料的艺术制品展览出来,甚至为之明码标价。平静的旁白在此刻变得犀利起来:

博物馆的垃圾是小的、可爱的、干净的、华美的,(可是)那些家伙看过运动的扫帚或者和垃圾收集工握过手吗?

瓦尔达的观点很明确:这些对垃圾的回收与艺术性再创,依然遮蔽着真实的世界。那么,艺术失去其意义了吗?

三、错乱的时间:人何以存在?

显然,瓦尔达仍然是热爱艺术的,甚至在日本之行中也不忘带回一组油画明信片。瓦尔达将一只手覆在画上,用另一只手拍摄它,“分享它可怕的褶皱”,那是时间在生命上留下的痕迹,具体、丑陋。

我感觉自己像是动物,更为糟糕的是,我连动物是什么都不知道。

真实在何处?艺术的主人公永恒着,可“我”却真实地衰老了,瓦尔达感到了一种时间的错乱——她收集到一个没有指针的时钟,那正是一种现代性时间的隐喻。

在现代社会里,消费作为一种意识形态笼罩下来,增强了资本主义对人的异化——“只要他们还有薪水可领,消费物体和经验的美梦就是他们生活的动力。”纪录片中的人们为何捡垃圾?捡马铃薯的男子说:“我失业了,除了很快要去应聘的工作我一无所有。”显然,除了艺术、环保的目的,失去收入是最绝对的原因。

生活很艰难,就是这么简单。

他们是被生产-消费的循环机器排除在外的一群人,一旦如此,万劫不复。可他们依然遵守这座机器的运行逻辑,“我们在地里捡马铃薯好过于去商店偷窃”,于是只能钻进人情与机器之间的缝隙去寻找生存的空间,拾遗已经是最温和的做法。

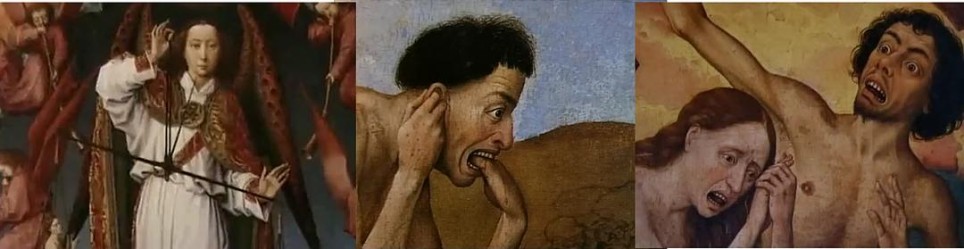

凡·德尔·维登所绘的《最后的审判》中,迈克尔大天使称重量宣布死的契约,重量较轻的将被复活,重的打入地狱。在威严的天平下,有人奔逃、有人被活埋、有人啃食自己的手,并且正准备撕下自己的耳朵。如今,天使远离了我们的世俗生活,可是生灵涂炭的情形从未消失。瓦尔达的镜头游移在一张张痛苦的脸之间是在提问:现在,审判我们的是谁?

鲍德里亚的态度是悲观的,他认为我们的技术文明“充满了脆弱、朝生暮死、越来越快速的轮回和强迫性的重复。它有问题地隐去了威胁个人和社会关系的真正冲突。”系统走向极致时,就取代了人的存在本身。在消费过程中,人被异化成了无法实现“类存在”的“末人”。“死亡本能”的塞壬之声召唤着,将故事导向绝望的结局,然而,《我和拾穗者》又呈现了另一种小小的可能。

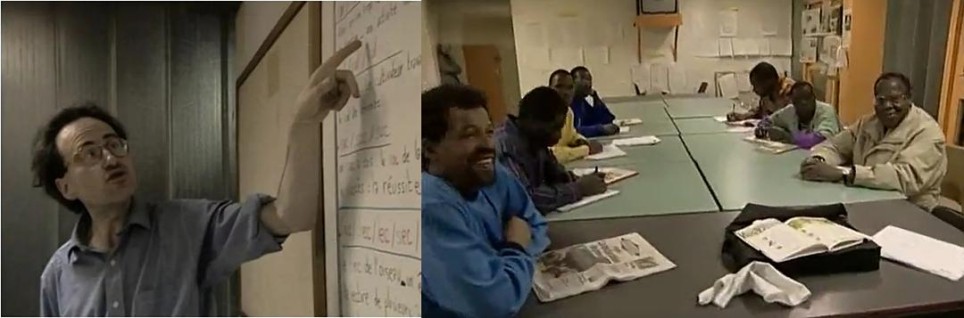

纪录片的末尾出现了一位生物学硕士,他捡拾市场和商店丢弃的食物,边走边吃;他白天卖报纸赚钱,晚上则为救济站的邻居们教授语文,后者他坚持了六、七年。他说自己不是学校体系里的一员,所以没有报酬。瓦尔达将他的课堂总结为“夜间的在郊外地下室自发的行为”。

我们无从知晓他经历了什么,或者是什么支撑着他的这种无偿行为。只是,在他和他的“学生”们组成的小小班级里,在这一群游离于社会边缘的移民、失业者、难民、无家可归者中,我们看到了一种类似于莫顿所说的“生态”的东西,它无关市场、无关增值、无关索取、无关控制。我想,“生态”的逻辑,就是对“人何以存在”的一种解答,也是瓦尔达在《我和拾穗者》中作出的解答。

(本文作于2024年12月 图片均源自影片截图)

参考文献:

[1] (法)让·鲍德里亚著. 物体系[M]. 上海:上海人民出版社, 2019.

[2] Timothy Morton. Being Ecological[M]. Massachusetts: The MIT Press, 2019.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

下一篇:自主公民|你我都是稻草人

『』相关阅读

13日短剧热度榜:《雯月》第一,大盘热度4179万

13日短剧热度榜:《雯月》第一,大盘热度4179万

英国史上第一伟人莎士比亚的传记片(附,各国史上最伟大的人的电影)。

英国史上第一伟人莎士比亚的传记片(附,各国史上最伟大的人的电影)。

也许是一次失败的尝试

也许是一次失败的尝试

格林与李微漪——碎片

格林与李微漪——碎片

韩国精神病人

韩国精神病人

真人版“给他爱”?

真人版“给他爱”?

邹兆龙先生卖力提携后辈!

邹兆龙先生卖力提携后辈!

“你有没有见过我?”

“你有没有见过我?”

“笨小孩”的自我接纳成长史

“笨小孩”的自我接纳成长史

小天使遇上霸道总裁般的剧情

小天使遇上霸道总裁般的剧情

《秋雪漫过的冬天》里普通人的生存群像,才是生活最真的模样

《秋雪漫过的冬天》里普通人的生存群像,才是生活最真的模样

再见阿龙|向女儿说对不起有多难

再见阿龙|向女儿说对不起有多难

如果能打负分我一定不打零分

如果能打负分我一定不打零分

王春生-保留务实底色的同时,顺应时代变化

王春生-保留务实底色的同时,顺应时代变化

尝试代入奥莉的处境

尝试代入奥莉的处境

每个人都有青春期的烦恼啊

每个人都有青春期的烦恼啊

航拍中国第一季城市感触

航拍中国第一季城市感触

架空却没有建立自己的体系

架空却没有建立自己的体系

豆包给的分数5.5

豆包给的分数5.5

如此生猛,如此性感!

如此生猛,如此性感!